bitz和火币有差价

一、差价成因:市场分割与流动性不对称

区块链资产的去中心化特性并未消除交易场所的地理与监管隔阂。Bitz与火币的用户群体、法币通道及做市商策略存在显著差异。例如,亚洲市场在比特币交易中占比超70%,但各国内部监管政策会导致资金流动受限,进而形成独立的价格发现环境。当火币因机构投资者大量买入而推高BTC价格时,Bitz可能因散户主导的抛售而滞后调整,产生短期价差。

以下表格概括了主要差价驱动因素:

| 影响因素 | 对Bitz价格的冲击 | 对火币价格的冲击 | 价差方向 |

|---|---|---|---|

| 机构资金流入 | 弱 | 强 | 火币>Bitz |

| 本地监管政策收紧 | 显著下跌 | 间接影响 | Bitz<火币 |

| 法币兑换效率 | 延迟 | 高效 | 波动加剧 |

| 做市商覆盖密度 | 稀疏 | 密集 | 持续存在 |

二、区块链技术对价差的放大与制约

尽管区块链保证了资产跨平台转移的可行性,但网络拥堵与手续费结构会加剧差价。例如比特币链上交易需经历区块确认周期,在剧烈波动期间,跨所转账可能需数小时,套利者需承担价格漂移风险。同时,交易所的热钱包储备策略直接影响提现速度:火币的多链架构支持闪电网络,而Bitz依赖传统链上结算,进一步拉大执行延迟。

三、套利机制与市场均衡修复

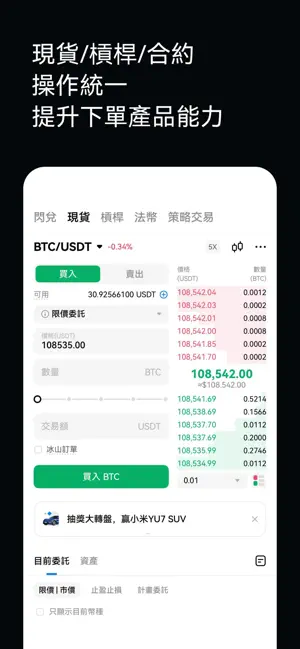

三角套利与统计套利是主流价差exploitation策略。以BTC/USDT交易对为例,若火币报价较Bitz高2%,套利者可同步在Bitz买入BTC,转移至火币售出。但需计算以下成本:

1.交易手续费:Bitz与火币均收取0.1%-0.2%层级费用,需纳入盈亏模型;

2.资金转移风险:链上转账可能因突发的硬分叉或双重支付攻击失败;

3.滑点损失:大额订单在低深度市场中可能触发价格回调。

四、差价现象的微观市场影响

持续价差会扭曲资本配置效率:

- 流动性虹吸:价差频繁的平台将吸引更多做市商,形成马太效应;

- 监管套利温床:部分投资者通过价差规避外汇管制,引发政策介入风险。

五、风险管理与合规框架

套利者需建立多维度风控体系:

1.实时监控系统:通过API接口追踪多平台订单簿深度,识别虚假价差;

2.跨所资产平衡:避免单所滞留大量资产,防范交易所破产或黑客事件;

3.税务筹划:不同司法管辖区对套利收益的课税标准差异显著,例如意大利计划在2026年将加密货币税率提升至33%。

六、未来趋势:跨链技术与机构化演进

随着Cosmos、Polkadot等跨链协议成熟,原子交换技术有望缩小价差。同时,比特币现货ETF的批准使机构资金规模化入场,逐步削弱散户主导的定价噪声。然而,全球监管碎片化(如俄罗斯对挖矿能耗的限制)可能维持区域性价差长期存在。

FAQ

1.Bitz与火币的差价是否始终存在?

否。价差具有瞬时性与事件驱动特性,通常在市场剧烈波动或重大政策发布时显现,随后因套利行为迅速收敛。

2.套利交易的主要成本构成是什么?

包括交易手续费(0.1%-0.5%)、链上转账费、价差滑点及时间风险溢价。

3.普通投资者能否利用价差获利?

需具备高频交易基础设施与实时风控能力,否则可能因执行延迟导致亏损。

4.监管政策如何影响价差?

一国若限制加密货币法币兑换(如中国),将导致本地交易所价格偏离全球均值。

5.如何验证价差真实性?

需对比订单簿深度与历史交易量,排除因流动性不足造成的报价失真。

6.跨交易所资产转移的最优策略是什么?

优先选择支持闪电网络的资产,或在低网络拥堵时段执行转账。

7.价差现象是否违背区块链去中心化理念?

不违背。差价反映的是交易场所中心化运营差异,而非底层资产协议缺陷。