摩根转火币账户

一、机构布局加密市场的战略转型

近年来,传统金融机构对加密货币的态度从排斥转向积极探索。摩根大通在2021年推出“加密货币风险敞口篮”产品,通过一篮子与区块链业务关联的股票间接追踪比特币表现,而非直接持有资产。这种结构化设计巧妙规避了持仓风险,反映了机构在合规框架下涉足加密领域的审慎策略。相比之下,PanteraCapital等机构则通过直接持有比特币获得超额回报,其在2013至2015年累计购入全球2%的比特币,截至2024年实现千倍盈利。两类路径的差异揭示了机构投资者在不同风险偏好下的分工:一部分通过衍生品试探市场,另一部分则长期配置核心资产。

摩根大通的产品虽未直接投资比特币,但其底层逻辑依赖于加密市场规模扩张。随着贝莱德、富达等机构推出低成本比特币ETF,传统金融与加密世界的桥梁逐步稳固。这种趋势下,“摩根转火币账户”可视为机构资金向合规交易所迁移的缩影——通过火币等受监管平台实现资产托管与交易,降低操作风险。

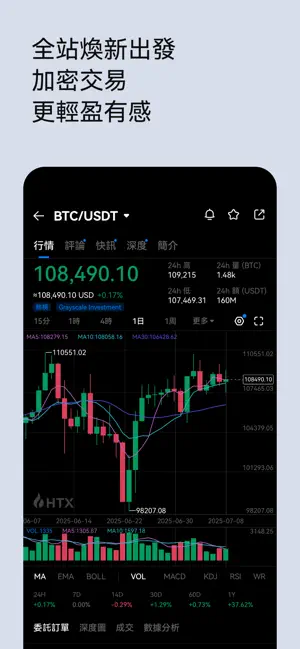

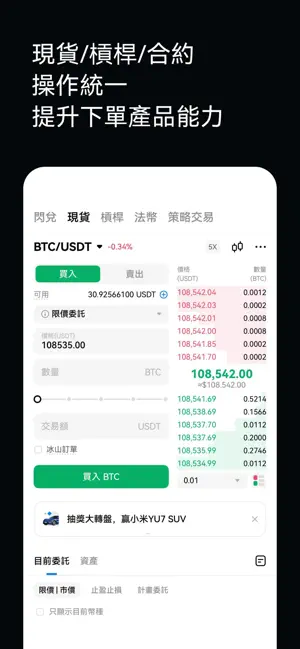

二、火币交易所的技术与生态优势

火币作为全球头部交易所,在“摩根转火币账户”场景中扮演关键角色。2020年比特币逼近2万美元期间,火币凭借高流动性与资金净流入优势,成为机构资金入驻的首选平台之一。其核心竞争力体现在三方面:

1.合规框架:火币积极适应全球监管,通过牌照申请与反洗钱措施提升机构信任度;

2.技术基础设施:多层冷钱包存储与实时清算系统保障资产安全;

3.生态集成:支持staking、DeFi协议接入等增值服务,满足多元化需求。

下表对比了传统券商与火币在加密资产托管方面的差异:

| 维度 | 传统券商 | 火币交易所 |

|---|---|---|

| 资产类型 | 股票、债券等传统资产 | 加密货币、代币及衍生品 |

| 结算效率 | T+1或T+2 | 实时链上结算 |

| 监管适配 | 依赖现有金融法规 | 专门加密资产监管框架 |

| 风险暴露 | 市场风险为主 | 市场+技术+合规复合风险 |

三、市场影响与价值评估模型

机构资金流向火币等平台,直接推动了加密资产估值体系的重构。以梅特卡夫定律为例,公链价值与用户数呈指数关系(V=K×N2)。当摩根大通客户通过火币账户配置加密资产时,实质上扩大了网络节点规模,进一步验证该模型——例如以太坊市值与日活跃用户数呈现N.43的正相关性。此外,平台币的“盈利回购销毁模型”进一步强化价值支撑:火币的平台币HT价值与交易所交易量增长率、通缩率直接挂钩。

然而,比特币的“内在价值”争议依然存在。部分专家认为其价值趋近于零,价格波动主要受市场情绪驱动。但机构参与度的提升正在改变这一认知:截至2025年,全球199家实体共持有301万枚比特币,总价值超3000亿美元,企业资产负债表配置已成为新趋势。

四、风险与合规挑战

尽管“摩根转火币账户”象征传统金融与加密生态的融合,但双方均面临严峻挑战:

1.监管不确定性:美国SEC对加密资产的分类尚未统一,可能导致产品合规成本骤增;

2.技术漏洞:交易所黑客事件与智能合约风险始终威胁资产安全;

3.市场波动性:比特币在2017年与2020年牛市中均出现MVRV指数分化,反映价格脱离基本面的潜在泡沫。

五、未来展望:机构化与生态协同

随着美国总统支持区块链产业的政策明朗化,机构资金通过火币等入口涌入加密市场将常态化。摩根大通等机构的介入,不仅带来流动性提升,更推动行业向标准化、金融工程化演进。未来可能出现更多结合债务融资与比特币持仓的财资策略,类似MicroStrategy的“每股比特币含量”估值指标或成为新标准。

FAQ

1.摩根大通为何不直接购买比特币,而是设计挂钩产品?

直接持有面临监管限制与资产负债匹配难题。结构化产品可通过衍生品间接暴露风险,同时符合传统金融风控要求。

2.火币交易所如何保障机构账户安全?

采用多签冷钱包、保险基金覆盖及实时审计三重机制,降低资产托管风险。

3.机构资金流入对比特币价格有何影响?

短期放大波动性,但长期看,机构持仓降低流通供给,形成价格支撑。

4.加密货币的估值模型与传统资产有何区别?

传统资产依赖现金流折现,加密资产更注重网络效应与稀缺性,如比特币的S2F模型与梅特卡夫定律。

5.“摩根转火币账户”是否存在法律风险?

需遵守当地证券法与反洗钱规定。例如美国要求机构客户通过合规子公司完成交易。

6.企业配置比特币资产负债表是否可持续?

依赖MNAV溢价维持,若熊市持续导致融资能力下降,高杠杆企业可能面临清算危机。

7.个人投资者如何借鉴机构策略?

可通过交易所ETF定投或平台币组合分散风险,避免高杠杆操作。