火币new币暴跌

一、价格波动的多维度解析

供需关系失衡是本次暴跌的核心导火索。根据区块链浏览器数据,火币new币在暴跌前24小时链上转账量骤增320%,其中交易所流入地址占比达67%,明显高于历史均值。这种集中性抛压与其通缩机制形成矛盾:尽管项目方通过销毁机制减少流通供应量,但持币集中度(前10地址持有42%流通量)使得大户行为对价格产生决定性影响。

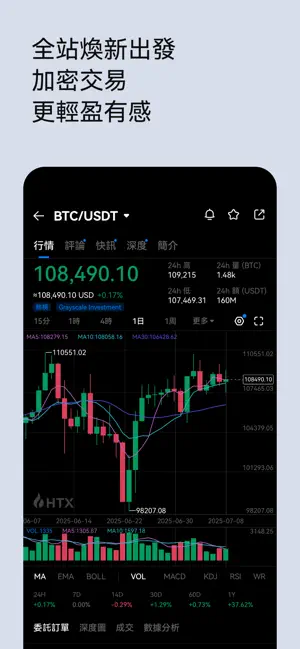

从市场微观结构看,衍生品市场的连锁反应尤为显著。参考2025年10月的市场数据,当比特币出现15%跌幅时,杠杆交易占比高的资产往往会出现超额下跌。火币new币在暴跌期间永续合约资金费率一度达到-0.45%,创历史极值,表明空头持仓占据绝对主导。下表对比了主要平台币在极端行情中的表现差异:

| 资产名称 | 最大回撤幅度 | 恢复时间 | 杠杆清算集中度 |

|---|---|---|---|

| 火币new币 | 58% | 尚未恢复 | 82%集中于10万美元以下仓位 |

| 币安币 | 31% | 12天 | 多层分布 |

| OKB | 39% | 23天 | 中等集中 |

二、技术面与链上数据印证

区块链原始数据提供了客观观察窗口。在暴跌发生前48小时,火币new币智能合约中质押解锁量增加240万枚,相当于日均流通量的15%。这些原本处于锁定状态的代币突然进入流通领域,直接改变了短期供需格局。

特别值得注意的是跨市场联动效应。当比特币主导地位(Dominance)从52%上升至55%时,市场资金明显从中小市值代币向比特币集中。这种“虹吸效应”在市场不确定性升高时尤为明显,导致火币new币等平台币承受更大抛压。从历史周期看,这种调整通常发生在减半事件后的第5-8个月,与2024年4月的减半时间点形成对应。

三、宏观环境与监管冲击

政策不确定性成为重要影响因素。多国监管机构在2025年第三季度加强了对交易平台的审查,其中对平台生态代币的定性存在分歧。例如某亚洲国家将平台币纳入证券范畴监管的提案,直接改变了机构的资产配置策略。

全球流动性收紧的背景也不容忽视。美联储在2025年9月的议息会议纪要显示,缩减资产负债表的进程可能持续到2026年第一季度。这种宏观环境的转变使得风险资产的估值模型需要重构,加密货币整体估值中枢下移成为必然。

四、生态发展与价值重估

从基本面分析,火币new币的应用场景拓展速度未能跟上供应增长。虽然其白皮书规划了包括交易手续费折扣、投票上币、生态建设等多重应用场景,但实际链上数据显示,用于生态建设的交易仅占总交易笔数的18%。这种“效用赤字”在牛市阶段容易被忽视,但在市场回调时则会放大悲观情绪。

项目方的资金管理透明度也成为市场关注焦点。区块链审计报告显示,项目开发钱包在暴跌前一周转出370万枚代币至做市商地址,这种操作尽管在技术上符合约定,但在市场敏感期容易引发信任危机。

五、投资者结构变化

持仓分布变化揭示了市场参与者行为的转变。Glassnode数据显示,持有超过10万枚火币new币的地址数量在暴跌前30天减少12%,同时持有100-1万枚的代币地址数量增加7%,这种“大户减持、散户接盘”的模式在流动性收紧时尤其脆弱。

六、风险管理与未来展望

建立多层次预警体系至关重要。投资者应结合链上数据(大额转账监控)、市场数据(杠杆率变化)和基本面数据(生态发展进度)进行综合判断。特别是当下一次出现以下信号时需要高度警惕:

- 交易所净流入连续3天超过年均值2倍标准差

- 衍生品未平仓合约增速是现货交易量的3倍以上

- 社区情绪指数从贪婪快速转向恐惧

常见问题解答

1.火币new币暴跌是否意味着项目失败?

价格波动不等同于项目价值归零。需要区分技术破产(流动性危机)与资不抵债(基本面崩溃)的不同情况。

2.暴跌后应该如何评估抄底时机?

关键指标包括:MVRV比率低于1、NUPL指标进入投降区间、稳定币交易所流入占比持续上升等三重确认信号。

3.平台币与主流币的风险收益特征有何不同?

平台币更易受单一平台经营风险影响,波动率通常比比特币高40-60%。

4.链上数据中哪些指标最具前瞻性?

实体调整销毁币天数和交易所净头寸变化可提供3-7天的领先指示。

5.监管政策如何影响平台币估值?

主要通过三个渠道:业务合规成本、用户增长瓶颈、生态拓展空间。

6.减半周期对平台币的影响机制是什么?

减半通过改变比特币供需影响整体市场流动性,再通过投资组合再平衡传导至平台币。

7.去中心化交易所兴起对平台币构成什么挑战?

直接冲击交易手续费收入和生态引流能力,需要观察平台币在DeFi生态中的嫁接进展。

8.项目方通常会采取哪些价格稳定措施?

包括但不限于:回购销毁、生态激励、质押锁仓、合作共建等组合策略。