火币usdt充值6

1.USDT的核心属性与火币平台定位

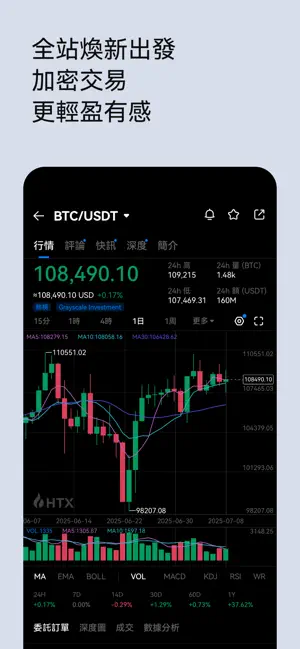

USDT(Tether)是一种基于区块链技术发行的稳定币,其价值与美元1:1锚定,旨在为加密货币市场提供价格稳定的交易媒介。在火币等交易平台中,USDT承担着桥梁职能:用户先将法币(如人民币)兑换为USDT,再通过USDT购买比特币等其他数字货币。这种设计有效规避了法币与加密货币直接交易的政策限制,同时降低了因比特币价格剧烈波动导致的结算风险。

火币平台通过严格的合规框架保障USDT充值安全。根据平台公开数据,2024年火币全球用户量超4900万,全年交易总量近2.4万亿美元,其中C2C交易额增长452%,表明其USDT兑换渠道的稳定性和市场认可度。用户在充值时实际是通过平台匹配的承兑商完成法币与USDT的兑换,资金流经第三方支付渠道,而USDT通过区块链网络完成链上转移。

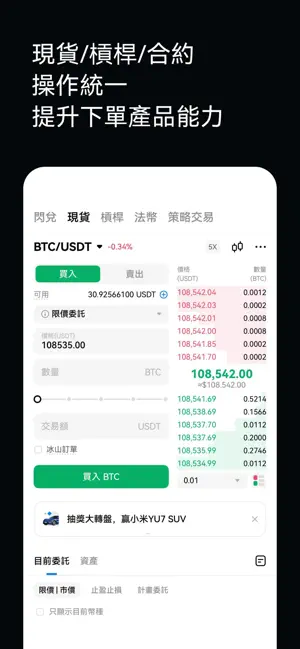

2.USDT充值的完整操作流程与技术解析

2.1账户准备阶段

用户需完成火币平台的实名认证(KYC流程),包括身份证上传及人脸识别,该机制符合全球反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的监管要求。认证通过后,系统会为用户分配专属的USDT充值地址,该地址通常基于Omni(比特币网络)、ERC20(以太坊网络)或TRC20(波场网络)协议生成。

2.2链上转账操作

用户从其他钱包或交易所向火币充值地址发送USDT时,将触发以下技术流程:

- 交易广播:转出方向所在网络节点广播交易信息,包含输入输出地址及转账数量。

- 区块确认:矿工将交易打包入区块,不同网络所需确认数各异(例如ERC20通常需12个确认)。

- 余额更新:火币系统检测到链上确认完成后,自动将USDT划入用户账户余额。

2.3跨链技术的应用

火币平台支持多链USDT充值的底层逻辑在于构建了统一的跨链资产映射系统。当用户通过TRC20网络充值USDT时,系统会在内部账户生成等额的“火币信用USDT”,而实际资产仍保管在平台控制的跨链热钱包中。该机制既提升了转账效率(TRC20网络手续费显著低于ERC20),又保障了资产的可追溯性。

3.充值过程中的关键风险与应对策略

3.1协议混淆风险

用户若误将ERC20标准的USDT存入TRC20地址,将导致资产永久丢失。应对措施包括:

-地址标签化:火币在为用户生成充值地址时,会明确标注网络类型(如“USDT-ERC20”),并要求二次确认。

3.2市场波动引发的溢价风险

在牛市行情中,USDT场外交易价格常出现溢价现象。例如2021年4月,火币OTC平台USDT价格达6.79元,较美元汇率溢价3%。此时用户充值的实际成本增加,建议通过对比多平台价格选择低溢价时段操作。

3.3合规与信用风险深度分析

下表对比了USDT充值过程中的主要风险类型及应对方案:

| 风险类别 | 具体表现 | 防范措施 |

|---|---|---|

| 发行方风险 | Tether公司储备资产不透明,可能延迟兑付 | 选择具有充足准备金的交易平台,分散资产存储 |

| 监管风险 | 各国政策差异导致交易合法性不确定 | 严格遵守所在地法律法规,定期关注政策动态 |

| 技术风险 | 网络拥堵导致到账延迟,私钥泄露造成资产损失 | 启用双因素认证(2FA),使用硬件钱包管理大额资产 |

4.高频问题解决方案与优化建议

4.1充值未到账的常见原因

- 区块确认不足:需等待网络矿工完成足够数量的确认。

- 标签遗漏:部分交易所要求填写充值标签(Memo),遗漏将导致资金冻结。

4.2手续费优化策略

不同网络的USDT充值成本差异显著。2024年数据显示,TRC20网络单笔手续费约为1美元,而ERC20网络在高峰时段可达20美元。大额充值建议选择TRC20,小额频繁交易可考虑BSC等新兴公链。

4.3安全审计与资金保障

火币平台采用多重签名和冷钱包隔离技术,将95%用户资产存储于离线环境。同时,定期发布资产证明报告,增强透明度。

FAQ

Q1:火币USDT充值是否支持人民币直接购买?

A1:是的,但需通过C2C交易区与认证商家完成法币兑换,再将所得USDT划转至币币账户进行交易。

Q2:不同网络的USDT充值地址是否通用?

A2:绝对不通用。必须确保充值的USDT标准与火币提供的地址网络类型完全匹配。

Q3:为什么充值后账户余额长时间未更新?

A3:主要原因是网络拥堵导致确认缓慢。可通过交易哈希(TxID)在区块浏览器查询进度,若超过2小时未到账需联系客服。

Q4:USDT充值是否存在限额?

A4:根据不同用户认证等级设置限额。例如,火币KYC1级账户单日充值上限为50000USDT。

Q5:如何避免充值过程中遭遇诈骗?

A5:始终使用火币官方App生成充值地址,警惕第三方提供的地址,并定期核对地址前四位和后四位字符。

Q6:USDT与美元实际锚定效果如何?

A6:尽管Tether公司承诺1:1兑付,但其储备资产构成不透明,历史上曾出现短暂脱锚现象。