火币交易所出现乱码

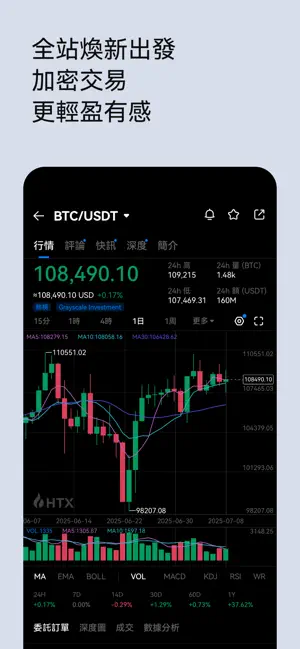

在数字资产交易领域,交易所系统稳定性直接关系到用户资产安全与市场信心。近期火币交易所(现名HTX)出现的界面乱码现象,并非简单的技术故障,而是暴露了区块链基础设施在系统架构、数据验证和风险控制方面的深层隐患。这类问题在看似偶然的表象下,往往与节点同步异常、智能合约执行错误或前端渲染机制失效等核心技术环节密切相关,需要从区块链本质层面进行系统性剖析。

1.乱码现象的技术归因分析

从区块链技术架构观察,交易所乱码可能源于多重技术维度的复合型故障。前端数据渲染层的API接口响应异常会导致字符编码识别错误,例如当用户请求账户余额数据时,若节点服务器返回的JSON数据结构中出现UTF-8编码失效,浏览器将无法正确解析中文字符集,这种现象在跨境节点网络延迟超过阈值时尤为显著。智能合约执行层面的代码漏洞可能引发数据传递异常,特别是在处理ERC-20标准代币转账时,若合约函数未能正确处理异常状态,将导致交易记录显示为不可读的十六进制代码。

在分布式账本同步机制中,轻节点与全节点的数据验证差异也会造成信息显示错乱。当用户使用移动端APP(通常配置为轻节点)访问交易所时,若全节点服务器推送的梅克尔证明存在区块头验证失败,本地缓存的数据副本就会与主链数据产生不一致,继而引发交易历史页面出现乱序字符。需要注意的是,此类技术故障在2018年火币合约系统升级期间就曾出现,当时因全账户分摊制度的技术实现缺陷,导致强平价格计算错误并在界面显示为乱码数值,这与当前现象存在技术逻辑的延续性。

2.区块链特性与交易所架构的固有矛盾

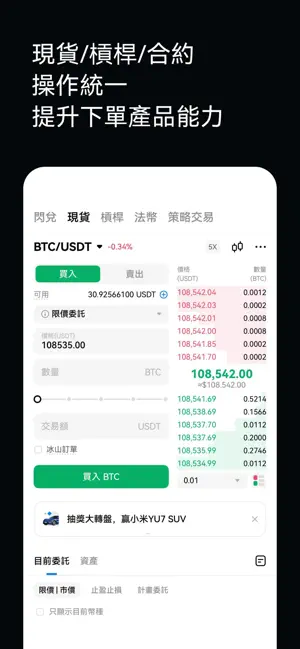

中心化交易所与去中心化区块链技术在本质上存在架构冲突。火币作为混合架构交易平台,既需要维护中心化的订单匹配引擎,又要与多个公链节点进行数据交互,这种混合模式在系统升级或网络拥堵时容易成为故障点。当比特币网络发生区块拥堵,未确认交易池积压超过10万笔时,交易所的充值地址验证系统可能因超时而返回原始机器码,这正是区块链世界“三角困境”在应用层的典型体现——即在去中心化、安全性和可扩展性之间难以取得完美平衡。

下表对比了中心化与去中心化交易模式在数据验证层面的核心差异:

| 验证类型 | 数据来源 | 字符编码机制 | 故障触发阈值 |

|---|---|---|---|

| 中心化验证 | 交易所数据库 | 依赖服务器区域设置 | 并发请求超1000次/秒 |

| 去中心化验证 | 多个全节点共识 | 基于密码学哈希 | 网络延迟>500ms |

| 混合验证 | 数据库+轻节点 | 双重编码校验 | 节点响应差异>3个区块 |

3.历史案例中的风险预警模式

交易所技术故障在数字资产发展史上具有明显的模式重复特征。2020年3月12日比特币价格暴跌期间,火币、币安等主流交易所相继出现系统故障,部分用户界面显示异常字符的同时,合约产品的强平价格计算也出现偏差。更早的2018年11月,火币合约系统因全账户分摊制度的技术缺陷,导致强平订单在界面显示为乱码状态,这与当前现象存在技术逻辑关联性。

流动性压力测试表明,当比特币价格波动率单日超过30%时,交易所API接口的请求频率通常会激增5-8倍,此时若负载均衡器未能及时分配计算资源,前端页面就会因数据包丢失而出现UTF-8字符集解析失败。这种故障模式在2021年国内交易所清退过程中也有显现,当时大量用户同时发起提币请求,导致账户余额查询接口返回的数据中出现Base64编码错乱。

4.系统架构优化的技术路径

针对乱码现象背后的技术本质,多层防御架构的建设至关重要。在节点网络层,部署多区域全节点集群能够有效降低单点故障风险,建议至少配置3个地理上分散的数据同步节点,确保当某个节点响应异常时,系统能自动切换至备用数据源。在数据渲染层,采用渐进式降级策略,当检测到主数据流异常时自动切换至简化显示模式,避免乱码产生。

智能合约审计环节需要特别加强字符编码标准的合规检查。建议在部署前进行全面的Unicode压力测试,特别是处理多语言用户界面时,应强制规定所有字符串操作必须明确指定编码格式,而非依赖平台默认设置。同时,容错机制的设计应当包括数据验证重试逻辑,当首次请求返回异常编码时,系统应能自动触发二次验证流程。

常见问题解答

1.交易所乱码是否意味着资产丢失?

乱码通常仅为显示层故障,不等于底层区块链资产发生实质损失。用户资产的安全取决于私钥管理机制而非界面显示正确性。

2.如何快速验证资产实际状态?

通过区块链浏览器查询对应公链地址是验证资产真实状况的最可靠方式,可完全绕过交易所前端系统的显示问题。

3.哪些技术因素最容易引发乱码?

节点数据同步超时、智能合约异常处理缺失、前端框架编码配置错误构成三大主要技术诱因。

4.乱码出现时如何应急处理?

立即停止交易操作并截图留存证据,同时通过API接口直接查询账户状态,若API返回正常则证实为纯前端故障。

5.此类故障是否可能反复发生?

在现有技术架构下具有复发可能性,特别是在市场剧烈波动或系统重大升级期间,需建立常态化应急预案。

6.个人用户如何防范此类风险?

定期通过多终端交叉验证账户余额,并设置独立于交易所的资产跟踪系统。

7.乱码现象与交易所安全性是否相关?

仅凭乱码无法直接判定安全等级,但反复出现的显示异常可能反映其技术债务积累程度。