火币挖坑地址

1.火币挖坑地址的核心概念与定义

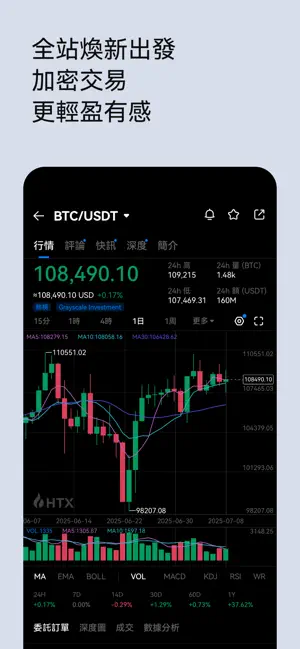

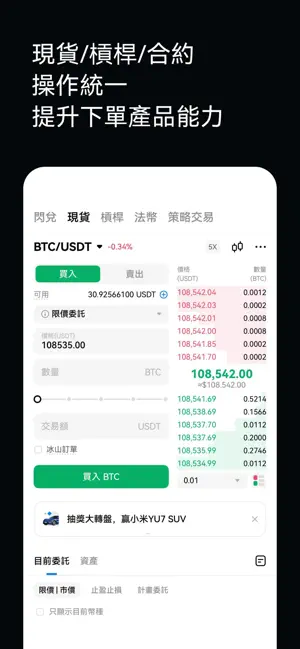

火币挖坑地址是数字资产交易平台火币(Huobi)为用户提供的专属区块链地址,主要用于接收、存储及管理挖矿收益(如比特币或其他加密货币)。该地址基于非对称加密技术生成,本质是一串由公钥哈希衍生的唯一标识符,遵循比特币的Bech32或Base58编码标准,确保跨链兼容性。在技术实现上,它与传统比特币地址共享相同特性:去中心化控制、交易不可逆及全网公开可验证。与普通地址的区别在于,火币挖坑地址深度集成平台生态,支持自动将挖矿所得转入交易账户,简化用户操作流程。

2.地址生成与挖矿收益流转机制

火币挖坑地址的生成依赖加密算法与平台基础设施,其流程可概括为以下步骤:

- 密钥对生成:用户注册火币账户时,系统自动创建一对公私钥。私钥由平台通过多重签名和冷存储技术保管,公钥则经过哈希运算(如SHA-256、RIPEMD-160)压缩生成地址字符串。

- 收益自动归集:矿工将挖坑地址配置至矿池,每日收益(如比特币区块奖励)直接发送至该地址。火币系统会实时扫描区块链网络,确认交易后立即将资产映射至用户账户余额,实现“链上地址—平台资产”的无缝转换。

下表对比火币挖坑地址与独立钱包地址的关键差异:

| 特性 | 火币挖坑地址 | 独立钱包地址(如硬件钱包) |

|---|---|---|

| 控制权 | 火币平台托管私钥 | 用户完全自主掌控私钥 |

| 交易速度 | 快速内部划转,无需链上确认 | 依赖区块链网络拥堵程度 |

| 安全风险 | 平台级风控,但依赖中心化信任 | 用户自身保管责任,无第三方介入 |

| 适用场景 | 高频交易、量化策略、挖矿收益归集 | 长期冷藏存储、大额资产托管 |

3.技术架构与区块链交互原理

火币挖坑地址的运作建立在比特币底层协议之上,其技术架构涉及三个核心层级:

- 区块链网络层:地址作为节点参与P2P交易广播,所有转入操作均记录于公开账本,可通过区块浏览器追溯来源与金额。

- 平台中间件层:火币构建的中间系统负责监听链上交易,当检测到挖坑地址的入账时,自动触发智能合约进行资产清算。

- 用户接口层:提供图形化界面显示地址余额、交易历史及收益统计,降低用户使用门槛。

在这一体系中,私钥管理是安全基石。火币采用混合托管方案:90%资产存放于离线冷钱包,仅10%留存热钱包应对日常提现,有效平衡流动性与防护能力。

4.安全实践与风险防控策略

尽管火币挖坑地址简化了操作,但用户需警惕潜在风险:

- 中心化信任依赖:平台需确保私钥不被滥用或泄露,否则可能导致资产损失。

- 交易合规性:随着全球监管收紧(如美国比特币现货ETF审批),火币需同步升级地址验证机制,防范洗钱与非法融资。

为强化安全,建议用户启用以下措施:

- 多因素认证(MFA):绑定手机令牌或硬件密钥,防止账户被盗。

- 定期审计地址活动:利用区块链分析工具(如Chainalysis)监测异常交易模式,及时发现未授权操作。

5.生态角色与未来演进方向

火币挖坑地址在加密货币生态中扮演着“桥梁”角色:

- 对矿工而言,它降低了提现手续费与时间成本,尤其在高频减半周期中(如2024年4月比特币奖励从6.25枚降至3.125枚),直接提升挖矿收益效率。

- 对市场而言,此类地址的集中流动性为衍生品交易(如期货、ETF)提供底层支撑,进一步推动机构资本入场。

未来,随着零知识证明(ZKP)等隐私计算技术的集成,火币挖坑地址可能进化成可验证私有地址,在保持透明性的同时隐藏敏感信息,应对监管与用户需求的双重挑战。

6.常见问题解答(FAQ)

Q1:火币挖坑地址是否支持多币种?

是的,除比特币外,它通常兼容以太坊、莱特币等主流币种,但各币种需对应独立的链上地址字符串。

Q2:地址私钥由谁控制?用户能否导出?

私钥由火币平台托管,用户无法直接访问或导出,这是中心化交易平台的典型设计。

Q3:挖坑地址与普通充值地址有何不同?

挖坑地址专为挖矿收益设计,支持自动归集与批量处理;普通地址仅用于单次充值。

Q4:如何验证挖坑地址的收款状态?

可通过火币提供的“链上查询”工具或第三方区块浏览器(如Blockchair)输入地址验证交易确认数。

Q5:资产存入挖坑地址后是否产生利息?

否,该地址本身无生息功能,但火币可能推出关联理财产品,需单独申请。

Q6:地址失效或丢失时如何恢复资产?

联系火币客服提交身份验证,平台可通过备份私钥协助恢复,但流程严格且耗时。

Q7:挖坑地址会受比特币减半影响吗?

减半会降低单位时间挖矿收益,但地址机制不受直接影响。

Q8:是否需为不同矿池配置独立挖坑地址?

建议使用唯一地址,便于跟踪不同矿池收益并降低混淆风险。

Q9:火币如何保障挖坑地址免受黑客攻击?

采用冷热钱包隔离、分布式签名及实时监控系统,历史未发生大规模安全事件。

Q10:这类地址在DeFi生态中是否有应用场景?

目前较少,因DeFi强调去中心化,但未来或通过跨链桥接实现与以太坊等网络的互操作。