火币网Ht不能做空

1.平台代币的金融属性与做空机制本质

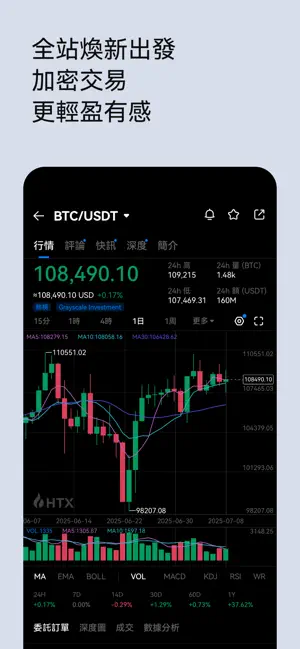

火币网推出的平台代币HT作为一种典型的数字资产,其设计初衷包含生态权益、投票治理与手续费抵扣等功能。从金融市场角度分析,做空机制允许投资者通过借入资产并高价卖出、低价买回归还的方式获利,这是成熟资本市场价格发现与风险对冲的核心工具之一。然而,HT在火币交易平台上长期未开放做空功能,这一现象需从技术基础、经济模型与监管环境三个维度综合解读。平台代币的价值支撑主要依赖于交易所的盈利能力与生态发展规模,HT的稀缺性由定期回购销毁机制保障,若引入做空可能直接冲击其价格稳定性。

2.技术架构与合约设计的局限性

区块链底层技术决定了金融产品的可实现性。HT基于以太坊ERC-20标准发行,其智能合约原生功能并未预设做空所需的复杂金融合约逻辑。相比比特币期货在CME等传统金融机构已实现做空机制,平台代币的衍生品开发需跨链资产映射、保证金系统与清算协议等全套基础设施支持。火币公链虽提出跨链解决方案,但HT与该公链的深度融合尚未完成,导致其缺乏原生的杠杆交易与借贷熔断保护模块。值得注意的是,2024年多家交易所发生的合约穿仓事件,暴露出DeFi协议在极端行情下的清算缺陷,这可能是火币对HT做空持审慎态度的技术考量。

3.经济模型与价值稳定性的博弈

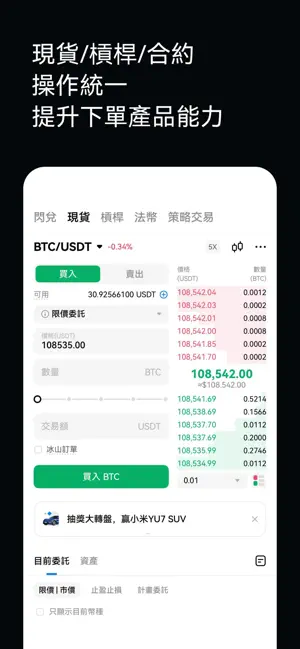

HT的通缩模型依靠平台收入20%用于回购销毁,这意味着价格下跌会提升回购比例形成正向循环。若开放做空,投机性卖压可能打破该循环:当市场价格持续低于回购成本线时,销毁机制反而会加速通缩进程,引发流动性危机。根据2023-2025年数据统计,HT持仓用户中80.77%为短期交易者,仅13.81%为长期持有者,此类用户结构对做空冲击的抵御能力较弱。此外,HT在火币生态中承担着上币投票、VIP等级划分等核心功能,价格剧烈波动将直接扰乱平台治理体系。

4.监管政策与合规框架的约束

中国央行自2021年起明确禁止金融机构参与虚拟货币相关业务,包括衍生品交易与资金划转。尽管火币注册地在海外,但主要用户群体仍受国内政策影响。2025年4月,工商银行、建设银行等十余家商业银行集体公告,禁止账户用于比特币等数字资产交易,此类监管风暴进一步压缩了创新金融产品的操作空间。值得关注的是,美国SEC近年来持续加强对平台代币证券属性的认定,若HT被归类为证券,其衍生品交易将面临更严格的披露要求与准入限制。

5.市场竞争与战略选择的权衡

当前主流交易所中,币安BNB已开通期货合约与杠杆交易,但HT始终维持现货交易模式。这种差异化定位背后,隐含着火币对长期生态建设的战略选择:通过限制做空降低投机属性,强化HT作为“生态通行证”的功能定位。从博弈论视角分析,若火币率先开放HT做空,可能引发同类代币的连锁抛售,最终损害整个平台币赛道的估值体系。

| 限制维度 | 具体影响因素 | 对HT做空的制约强度 |

|---|---|---|

| 技术基础 | 智能合约功能缺失、跨链技术不成熟 | 高 |

| 经济模型 | 回购销毁机制、用户结构特性 | 极高 |

| 监管政策 | 中国禁令、海外证券认定风险 | 极高 |

| 市场竞争 | 生态战略定位、行业估值体系维护 | 中高 |

6.未来演进路径与可能性展望

随着区块链技术标准化进程加速,HT做空机制的实现可能存在三阶段发展路径:首先需完成火币公链主网上线与HT映射,构建原生衍生品交易模块;其次需引入机构做市商提供流动性支持;最后要通过合规设计满足多司法管辖区监管要求。2025年9月中央财经大学黄震教授指出,金融接口管理是监管核心,未来HT若尝试做空,必须建立与传统金融隔离的风险防火墙。

常见问题解答(FAQ)

1.HT为什么不能像比特币一样做空?

比特币在全球多个期货交易所上市,具备成熟的衍生品市场;而HT作为平台生态代币,其价值锚定与金融功能受限于单一交易所的闭环生态。

2.监管政策对HT做空限制有多大影响?

中国央行2021年全面叫停虚拟货币衍生品交易,商业银行同时切断资金通道,使HT做空面临根本性合规障碍。

3.技术层面实现HT做空需要哪些突破?

需开发支持保证金交易的智能合约系统,建立跨链资产托管方案,并构建实时清算网络。

4.若开放HT做空对普通持有人有何风险?

可能引发螺旋式下跌:做空抛压→价格下跌→触发质押清算→加速抛售。

5.火币公链上线是否会改变现状?

公链将提供更灵活的金融合约部署环境,但需平衡创新与监管,短期内难突破政策红线。

6.其他平台币(如BNB)的做空机制有何借鉴意义?

BNB通过币安链实现原生跨链兑换,但其做空仍主要发生在中心化平台,未实现完全去中心化模式。

7.HT持币者如何应对不能做空的限制?

可通过组合对冲策略:在期货市场做空比特币等主流资产,间接对冲平台币系统性风险。

8.未来有无可能出现HT的场外做空渠道?

DeFi借贷协议已支持HT抵押借贷,用户可通过借出HT现货抛售实现变相做空,但存在智能合约安全风险。